我的父亲是一位典型的中国农民,他勤劳、朴实、不善言辞,但说出的话句句有份量,让人信服;他任劳任怨,对生活永远充满了希望与感激,他相信只要自己辛勤劳作,就可以让儿女吃穿不愁,上学无忧。

在我的记忆中,父亲一直是个忙碌的人。不论春夏秋冬,他永远不停的劳作着。春播、秋收、秋种、夏收,只要条件许可,他总在田地里耕耘。按理说冬天了,地里没啥农活,也该停下来休息了,但他又隔三差五地将自家竹园进行清理,清理出的小竹苗做成扫把,粗点的编成竹筐。一年四季,唯有大年初一才是他彻底休息的日子(农村讲究大年初一不许干活)。在那一天,他吃完饭后就睡觉,似乎一年来所缺的觉要在这一天补完,又似乎是要睡足精神准备来年的耕作。

从小到大,父亲留给我的记忆太多太多,随着时间的流逝好多都变得模糊了,但有一件事让我永远忘不了,每每想起那情景犹如发生在昨天......

80年代后期,国家政策好了,农村经济也搞活了。父亲思量再三决定用多年积攒下的钱买了一辆四轮拖拉机,他让学会了开四轮拖拉机的哥哥往黄河边运石头卖。

那时一车石头能卖多钱我已记不清,但要砸好一车石头确实不易。父亲先在自家门前用木料屑和化肥自制土炸药,然后用土炸药在离村不远的山沟里炸石头,父亲炸完石头后,用铁锤将大的砸开,便于往车斗里装。哥到山沟里装石头时,姐姐和我若放假在家,也会到山沟里帮忙装车。我们力气小的就搬小块的,父亲和哥哥搬大块的,碰上再大点的一人搬不动时,他们就俩人抬。车装满后,哥哥即发动车子将石头运往黄河边收石处。父亲在山沟里继续抡着铁锤砸石头,直到估摸饭口了才回家。

有次,我和奶奶惊讶于父亲的早归,谁知父亲放下捂在额头的手,只见额头上一寸多长的伤口象小孩张开的小嘴,伤口里满是沙土,血不停的向外渗。父亲说炸石时躲避不及一小块石头砸向了额头,血流不止,只好顺手抓把沙土捂在了伤口上。慌乱中,奶奶一边吩咐吓呆的我赶紧叫邻村的赤脚医生来,一边埋怨父亲的不小心,那语气全是对儿子的万般心疼。我一路小跑将医生叫来,医生既惊叹于父亲的胡乱举措——怎能往伤口上撒沙土?那不是添感染吗?又惊叹于父亲的遇事不惊——伤成这样居然不惊扰他人独自从山沟里走了回来。

清洗伤口,包扎伤口,一切完毕后,医生给父亲开了些消炎药并叮嘱父亲一定按时吃药千万不可不当回事。也许是老天可怜父亲,他的伤口并未感染,伤口很快就结疤愈合了。伤好后的父亲依然每天扛着铁锤、铁撬去山沟里砸石头。那两年,在父亲的带领下,我们全家共同努力,很快成了村里最早的致富万元户。尽管攒下了一笔钱,但父亲依然省吃俭用,因为他清楚他肩上的负担——既要给不爱读书已长大成人的儿子娶妻成家,又要给爱读书的三个女儿准备好学费(此时大姐在上高中,我读初中,小妹读小学)。

父亲日出而作日落而息,挣钱确实不易,所以我读书特用功,待我考上大学时,父亲说:“你自己争气,以后再也不用面朝黄土背朝天的在地里扒钱了。到了大学好好学,将来在城里找份工作不用风吹日晒多好。”说这话时,父亲满脸的欣慰。

是啊,天下儿女哪个不是父母心头肉,儿女的未来与幸福无时无刻不让父母牵挂。父亲是个不善言辞的人,但那天他朴实无华的话语至今仍在我耳边回响。

如今已在城里工作数十年的我,通过自己的努力在城里买了房安了家,总是忙于工作和家庭,很少有时间回老家,唯有在放长假时方能看望老人。好几次叫父母来城里转转看看大都市的繁华,体验一下城里人的生活氛围,但他们总说家里的农活忙走不开。

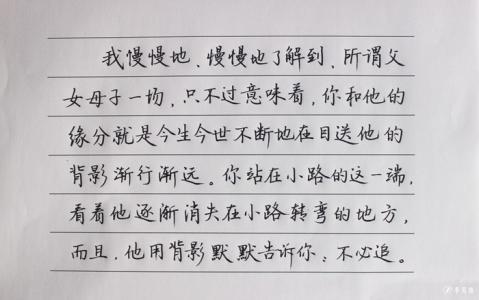

今年五一前一星期,哥说母亲的左眼老流泪,想到西安确诊一下,父亲才随哥来了西安。我和爱人带着父母到西安第四医院去看病。挂完号在大厅等候时,父亲说要上卫生间,爱人陪着父亲前往。我望着父亲瘦削且有些驮了的背影,又看了看母亲苍白的头发,我突然有针刺痛的感觉。是啊,在城市忙碌中,我的工作、我的女儿整日充满了我的头脑,何曾将父母的事放在心间,更别提为之焦急。我无愧于我的工作;我无愧于我的女儿;我无愧于我的家,但对于父母我却万分惭愧。

医生说母亲的泪管堵了,需要做手术将泪管疏通,问及费用说要四五千。母亲听后死活不肯在西安做,说是回到永济也能做的,又不是啥大病,来西安主要是确认病情的,现在心里有底了就不用怕了,等农活告一段落时再做手术也不迟。在我家住了一晚,第二天父母说啥也要回,说是家里一大摊子事等着呢,于是我和爱人将父母和哥哥送上回家的汽车。看着汽车载着他们渐渐远去,我挥了挥手,转过身,对爱人说:“老公,以后我们对两家老人多用点心好吗?”老公搂住我的肩膀说:“知道了,以后我们努力做好。”

真的,在这个世界上,要做到无愧于他人无愧于自己真是太难了,但无论怎样,我都要尽我所能用心地做好我应尽的义务,善待辛苦了一辈子的老人,唯有如此将来才能问心无愧。